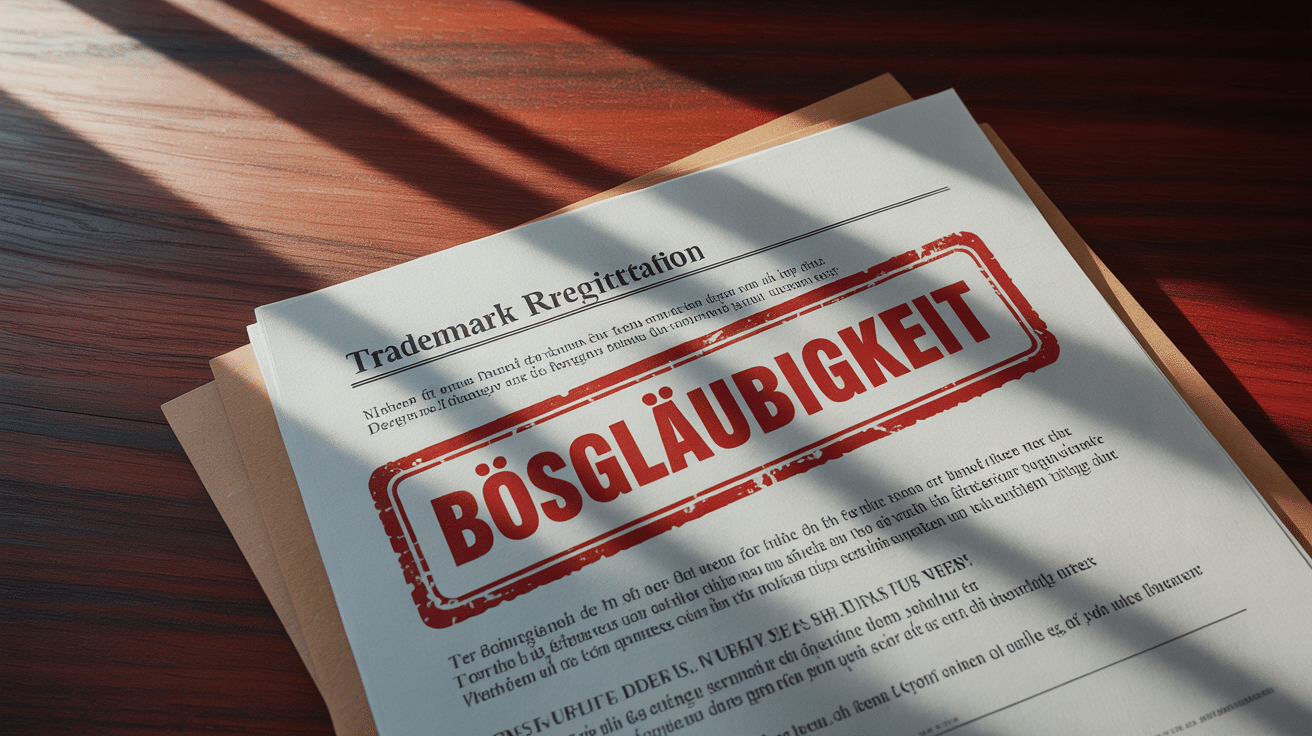

Im Wettbewerb kommt es leider vor, dass Marken nicht angemeldet werden, um Produkte zu kennzeichnen, sondern um Konkurrenten gezielt zu behindern. Das Markengesetz sieht für solche Fälle ein Schutzhindernis vor: die sogenannte bösgläubige Markenanmeldung. Eine Marke, die bösgläubig angemeldet wurde, kann für nichtig erklärt und gelöscht werden. Doch die Hürden dafür liegen hoch, wie eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) erneut bestätigt (Beschl. v. 11.09.2025, Az. I ZB 6/25 – Testarossa).

Was bedeutet „bösgläubige Markenanmeldung“?

Eine Markenanmeldung gilt als bösgläubig, wenn sie rechtsmissbräuchlich erfolgt. Dies ist im Markengesetz (konkret § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG) als absolutes Schutzhindernis verankert. Doch was bedeutet das in der Praxis?

Bösgläubigkeit liegt nicht schon dann vor, wenn der Anmelder wusste, dass ein anderer dasselbe Zeichen bereits (ohne Markenschutz) benutzt hat. Es müssen besondere Umstände hinzukommen, die die Anmeldung als sittenwidrig oder rechtsmissbräuchlich erscheinen lassen.

Der BGH bestätigt: Behinderungsabsicht ist entscheidend

In dem vom BGH entschiedenen Fall „Testarossa“ ging es um die Frage, welche Voraussetzungen genau für die Annahme von Bösgläubigkeit erfüllt sein müssen.

Der BGH stellte klar, dass für die Beurteilung der Bösgläubigkeit die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich ist. Es muss nachgewiesen werden, dass der Anmelder die Absicht hatte, Drittinteressen in einer Weise zu schaden, die den redlichen Handelsbräuchen widerspricht.

Einfach ausgedrückt: Der Anmelder muss die Marke primär deshalb angemeldet haben, um einen Mitbewerber gezielt zu behindern oder aus dem Markt zu drängen, und nicht, um die Marke selbst im Wettbewerb zu nutzen.

Was genau ist eine bösgläubige Markenanmeldung?

Eine Markenanmeldung ist bösgläubig (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG), wenn sie rechtsmissbräuchlich erfolgt. Das ist der Fall, wenn der Anmelder die Marke nicht primär für den eigenen Wettbewerb nutzen, sondern gezielt einen Mitbewerber behindern oder ihm schaden will. Die bloße Kenntnis, dass ein anderer das Zeichen schon nutzt, reicht dafür allein nicht aus. Für Unterstützung zu diesem Thema kontaktieren Sie gerne die Kanzlei Kramarz.

Welche Beweise braucht man für Bösgläubigkeit?

Der BGH stellt hohe Anforderungen. Man muss "schlüssige und übereinstimmende objektive Indizien" vorlegen, die eine Behinderungs- oder Schädigungsabsicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung belegen. Solche Indizien können z.B. eine frühere Geschäftsbeziehung, fehlender eigener Benutzungswille oder gezielte Provokationen sein. Eine kostenlose telefonische Erstberatung erhalten Sie bei der Kanzlei Kramarz (Tel: 06151-2768227).

Was passiert, wenn eine Marke als bösgläubig eingestuft wird?

Wenn Bösgläubigkeit nachgewiesen wird, stellt dies ein absolutes Schutzhindernis dar. Die Marke kann dann auf Antrag für nichtig erklärt und aus dem Register gelöscht werden. Der Anmelder verliert alle Rechte aus dieser Marke. Bei Fragen zur Löschung einer Marke beraten wir Sie gerne: anfrage@kanzlei-kramarz.de.

Wie kann die Kanzlei Kramarz bei einer bösgläubigen Anmeldung helfen?

Rechtsanwalt Christian Kramarz, LL.M., als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie IT-Recht, prüft Ihren Fall und analysiert die Indizien für oder gegen eine Bösgläubigkeit. Wir vertreten Sie bei Löschungsanträgen vor dem DPMA oder den Gerichten und helfen Ihnen, sich gegen rechtsmissbräuchliche Markenanmeldungen zu wehren. Nutzen Sie unsere kostenlose telefonische Erstberatung unter 06151-2768227 oder besuchen Sie uns auf kanzlei-kramarz.de.

Wann liegt eine solche Behinderungsabsicht vor?

Die Gerichte prüfen die Bösgläubigkeit anhand einer Gesamtbetrachtung aller relevanten Umstände des Einzelfalls. Indizien für eine Behinderungsabsicht können sein:

Kenntnis von der Vorbenutzung: Der Anmelder wusste, dass ein anderer das Zeichen bereits für identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen nutzt.

Kein eigener Benutzungswille: Der Anmelder beabsichtigt selbst gar nicht, die Marke ernsthaft zu verwenden, sondern will sie nur als „Sperrmarke“ registrieren.

Gezielte Ansprache von Mitbewerbern: Die Anmeldung zielt darauf ab, einen bestimmten Konkurrenten zu treffen, der das Zeichen bereits erfolgreich nutzt.

Näheverhältnis: Oft handelt es sich um ehemalige Geschäftspartner, Mitarbeiter oder Vertriebspartner, die sich durch die Markenanmeldung Know-how oder einen Kundenstamm sichern wollen.

Es reicht jedoch nicht aus, dass der Anmelder weiß, dass ein Dritter das Zeichen nutzt. Der Antragsteller, der die Löschung wegen Bösgläubigkeit fordert, muss schlüssige und übereinstimmende objektive Indizien vorlegen, die auf eine konkrete Schädigungs- oder Behinderungsabsicht hindeuten.

Fazit: Hohe Hürden für die Löschung

Die Entscheidung des BGH macht deutlich, dass der Vorwurf der Bösgläubigkeit kein leichtfertig zu führendes Instrument ist. Wer sich gegen eine Marke zur Wehr setzen möchte, weil er ein älteres (nicht eingetragenes) Recht an dem Zeichen hat, muss eine klare Behinderungsabsicht des Anmelders nachweisen können.

Das Markenrecht ist komplex. Wer eine Marke anmelden möchte oder sich durch eine fremde Anmeldung in seinen Rechten verletzt sieht, sollte frühzeitig fachanwaltlichen Rat einholen. Die Kanzlei Kramarz verfügt über langjährige Expertise im Markenrecht und prüft gerne Ihre Situation.

Haben Sie Fragen zur Markenanmeldung, zur Bösgläubigkeit oder droht Ihnen ein Konflikt im Markenrecht? Die Kanzlei Kramarz mit Rechtsanwalt Christian Kramarz, LL.M., Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie für Informationstechnologierecht, bietet eine kostenlose Erstberatung an.

Kontaktieren Sie uns unverbindlich unter kanzlei-kramarz.de/kontakt, per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de oder telefonisch unter 06151-2768227. Wir helfen Ihnen, Ihre Kennzeichenrechte effektiv zu schützen.